7:103:15:40:07. No dia 19 de setembro deste ano, às 3h20 da tarde, estes foram os números que surgiram na tela do Metronome, um imenso relógio que paira como uma silenciosa sentinela sobre a Union Square, em Manhattan. Desde sua instalação há mais de vinte anos, o Metronome vem registrando o infindável fluxo de um tempo linear que está em constante avanço, nunca retorna e não tem linha de chegada. Um tempo que sempre tem futuro. Um tempo — ou, melhor dizendo, uma concepção de tempo — engendrado no seio do pensamento ocidental e que informa diretamente o modo como nos relacionamos, hoje, com o próprio planeta.

Mas há dois meses isso mudou. Quiçá pela primeira vez na história da horologia, um relógio rebelou-se contra os fundamentos mais básicos do tempo cronológico e começou a contar pra trás. Sim, o Metronome agora aponta o limite, a linha de chegada, o ponto a partir do qual o mundo como o conhecemos estará com a sua morte agendada: 7:103:15:40:07. Este é o número de anos, meses, dias, minutos e segundos que faltava, em 19 de setembro, para alcançarmos o prazo final a partir do qual as mudanças climáticas serão irreversíveis.

Este não é um texto para ler antes de dormir. Ou talvez seja. Venho dizer que a pandemia é um evento de insondável magnitude, assustador, que nenhum ser humano vivo hoje jamais experienciou no passado. A pandemia está agitando as nossas placas tectônicas sutis, a base do nosso olhar e modo de vida. Mas ela está inserida num contexto bem mais amplo de relações danosas com os universos que nos cercam – relações que vêm há muito tempo impactando profundamente o equilíbrio dos ecossistemas, dos habitats dos animais selvagens e das relações interespécies. A pandemia surge como um dos produtos de uma vasta tessitura de movimentos e ações humanas que estão alterando o funcionamento profundo do próprio planeta Terra. Por maior que seja o desafio imposto pelo novo coronavírus, é imprescindível que nós não percamos este quadro mais amplo de vista. Devíamos entender que a pandemia é um despertador. Ela é o “Metronome” acionado pela Terra: nós estamos avançando sobre linhas derradeiras. Estamos adentrando territórios perigosos. E precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre o colapso ambiental em andamento:

Eu juro que é pior do que você imagina. Se sua ansiedade em relação ao aquecimento global é dominada pelo medo da elevação do nível dos oceanos, você mal está arranhando a superfície dos terrores possíveis, até mesmo para o tempo de vida de um adolescente hoje. Ainda assim, a expansão dos oceanos — e as cidades que eles deixarão submersas — dominou a tal ponto a visão do aquecimento global, e sobrecarregou de tal modo nossa capacidade de entrar em pânico pelo clima, que ela obstruiu nossa percepção de outras ameaças, muitas delas bem mais próximas de nós. A elevação dos oceanos é ruim, muito ruim, na verdade; mas fugir do litoral não será suficiente.

De fato, sem um ajuste significativo no modo pelo qual bilhões de seres humanos levam suas vidas, é provável que partes da Terra se tornem quase inabitáveis, e outras partes terrivelmente inóspitas, já no fim deste século.

Foi o que escreveu o jornalista David Wallace-Wells em um artigo de 2017 para a New York Magazine. Fruto de extensa pesquisa e consultas com cientistas e especialistas, seu texto nos arranca do torpor coletivo diante daquele que, talvez, seja o maior desafio já vivenciado pela espécie humana. É um desafio perante o qual não dispomos de nenhuma receita, nenhum referencial, nenhuma experiência de povos passados na qual nos ancorarmos: a humanidade, bem como todas as formas de vida, defrontam-se com o risco de completa extinção em virtude do esgotamento das condições que possibilitam a existência na Terra.

Para o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, em face do colapso ambiental, as pessoas entram numa espécie de paralisia cognitiva: incapazes de dar conta da magnitude do que está ocorrendo, muitas escolhem fechar os olhos. Incapazes de encarar a dor sem que ela nos incendeie e imobilize, muitos de nós seguimos nossas rotinas como se a realidade diária fosse inerentemente concreta e inabalável, como se os alertas da comunidade científica internacional – e os gritos já emitidos pelo próprio planeta – fossem uma distante estória de ficção científica que talvez se desdobre “lá longe”, “nos outros lugares”, mas que logicamente não se atreverá a ultrapassar a fronteira dos nossos próprios territórios – sutis e grosseiros.

Encaramos a crise climática como encaramos uma crise econômica, acompanhando seu desenrolar pelo noticiário nos intervalos entre uma e outra atividade séria do cotidiano. Talvez estejamos, em algum nível, relativamente conscientes de que algumas de suas consequências respingarão sobre nós. Mas ainda não fomos capazes de compreender que ela vai, incontornavelmente, arrancar todo e qualquer tapete sob os nossos pés. Não restará pedra sobre pedra. E esta não é uma afirmação leviana.

Já aconteceu antes

David Wallace-Wells recorda-nos de que a Terra já passou por outras cinco extinções em massa anteriores à atual, “e cada uma delas representou uma limpeza tão completa do registro evolutivo que funcionou como uma reinicialização do relógio planetário”, apagando a totalidade da vida sobre a superfície terrestre e dando início a um novo processo. Muitos cientistas do clima afirmam que essa é a melhor analogia para o futuro que está sendo engendrado.

O jornalista também aponta que, provavelmente, muitos de nós tenhamos aprendido na escola que todas essas extinções foram causadas por asteroides. Entretanto, a verdade é que a única extinção provocada por um asteroide foi aquela que exterminou os dinossauros. Todas as outras foram acionadas por mudanças climáticas decorrentes de gases de efeito estufa. Dentre essas, a mais famosa ocorreu há cerca de 250 milhões de anos: primeiro, o carbono aqueceu o planeta em cinco graus; depois, esse aquecimento provocou a liberação de metano no Ártico; e, finalmente, 97% da vida na Terra foi extinta. No momento, estamos aumentando a quantidade de carbono na atmosfera numa velocidade – segundo a maioria das estimativas – pelo menos dez vezes maior. E ela está crescendo.

Além disso, diferentemente dos outros casos – caracterizados por processos lentos resultantes de uma série de fatores naturais –, a atual possível extinção em massa está sendo causada por uma espécie, a humana. De fato, esta é a razão pela qual o presente momento geológico tem sido chamado por alguns cientistas de Antropoceno.

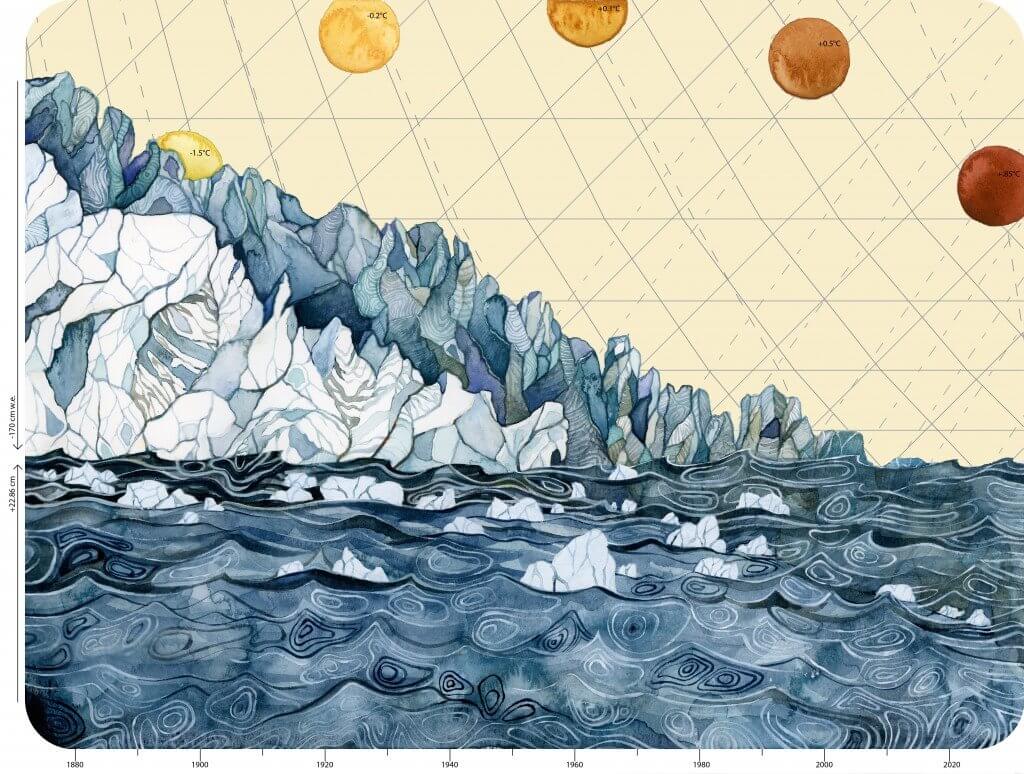

Aquarela por Jill Pelto, que busca comunicar a ciência, sobretudo as pesquisas sobre as mudanças climáticas, através da arte (www.jillpelto.com)

Apocalipse no Ártico

Embora vivamos num tempo com grande oferta de séries e filmes sobre futuros distópicos, zumbis e todo tipo de criatura das trevas, nossa imaginação para as mudanças climáticas ainda é muito restrita. No verão de 2016, por exemplo, uma sequência de dias com temperaturas de 15 a 20 graus acima do normal cozinhou o Polo Norte e derreteu a camada de permafrost que envolvia o silo de sementes de Svalbard, na Noruega. Este silo é um banco internacional de alimentos apelidado de Doomsday (Apocalipse), que foi criado com o exato propósito de garantir a sobrevivência da nossa agricultura a uma eventual catástrofe de dimensões apocalípticas. E, menos de dez anos após sua construção, já foi inundado pelas mudanças climáticas.

Wallace-Wells garante-nos que a estrutura foi protegida e as sementes estão em segurança. Contudo, não nos precipitemos em retomar o conforto. O buraco revelado por esse episódio é bem mais profundo. Como o próprio nome nos diz, o permafrost é uma camada de solo permanentemente congelada e, justamente por isso, nunca pairou no horizonte de preocupação dos cientistas do clima. Até o verão de 2016.

A preocupação começou a despontar porque o permafrost do Ártico contém 1,8 trilhão de toneladas de carbono, mais que o dobro do que se encontra suspenso atualmente na atmosfera da Terra. Segundo Wallace-Wells, “após descongelar e ser liberado, esse carbono pode evaporar como metano, que é uma manta de gás de efeito estufa 34 vezes mais potente que o dióxido de carbono quando considerada na escala de tempo de um século; na escala de tempo de duas décadas, é 86 vezes mais potente. Em outras palavras, o permafrost ártico retém duas vezes mais carbono do que o que está destruindo a atmosfera do planeta atualmente”. E todo esse carbono está programado para ser liberado em um prazo cada vez mais curto, parcialmente na forma de um gás que multiplica em 86 vezes seu poder de aquecimento.

O fim dos alimentos

As emissões de gases de efeito estufa e o calor são problemas muito, muito sérios. Mas há ainda outro fantasma, talvez mais ameaçador, acercando-se e engendrando desastrosos futuros possíveis: a seca. Wallace-Wells afirma, com base em sua pesquisa e no que ouviu de inúmeros cientistas, que a maior parte da terra arável no mundo rapidamente se transformará em deserto. Embora seja bastante difícil estabelecer um modelo para as precipitações, as previsões para o final deste século são praticamente unânimes, apontando secas sem precedentes em quase todos os lugares onde são produzidos alimentos atualmente.

As previsões dão conta de que, sem drástica redução nas emissões, até 2080 o sul da Europa lidará com uma seca extrema permanente, muito pior do que o fenômeno das tempestades de poeira – dust bowl – nos Estados Unidos dos anos 30. O mesmo se aplica ao Iraque, Síria e boa parte do restante do Oriente Médio, a regiões densamente populosas da Austrália, América do Sul e África, e à região dos celeiros da China. Nenhuma dessas áreas, que, hoje, fornecem a maioria da comida de todo o planeta, será uma fonte confiável de alimentos no futuro.

A acidificação dos oceanos

Além das secas, do aquecimento e da poluição, outro fenômeno em curso deve nos manter em total alerta: a acidificação dos oceanos. Atualmente, mais de um terço do carbono do mundo é sugado pelos oceanos. Algo pelo qual temos de agradecer: se não fosse assim, o planeta já estaria muito mais quente.

Por outro lado, além de contribuir com 0,5 grau de aquecimento ainda neste século, a acidificação dos oceanos fritará populações de peixes diretamente e já está provocando o branqueamento dos recifes de corais, que sustentam um quarto de toda a vida marinha e alimentam meio bilhão de pessoas. E não para por aí. A absorção de carbono pode ativar um ciclo de retroalimentação no qual a água suboxigenada dá origem a certos micróbios que, por sua vez, diminuem ainda mais sua quantidade de oxigênio. Isto tem início nas “zonas mortas” das profundezas do oceano e vai gradualmente subindo à superfície. Nessas regiões, os peixes pequenos morrem por não conseguirem respirar, levando à proliferação de bactérias anóxicas que se alimentam de oxigênio e, consequentemente, duplicando o ciclo de retroalimentação já em marcha.

Esse processo pelo qual zonas mortas se alastram como câncer e sufocam a vida marinha já está bastante avançado em partes do Golfo do México e perto da costa da Namíbia. Nessa área, sulfeto de hidrogênio borbulha ao longo de um trecho de 1600 metros, conhecido como a “Costa dos Esqueletos”. E este não se trata de um gás qualquer. Ele representou a machadada final do processo de extinção em massa que acabou com 97% da vida no planeta há 250 bilhões de anos. À medida que as zonas mortas cresciam e matavam todas as espécies marinhas, as águas liberavam sulfeto de hidrogênio na atmosfera, e este gás ia envenenando a vida terrestre. Foram necessários milhões de anos para que os oceanos se recuperassem.

Da normose ao impensável

Perante todas essas erupções, que vêm fechando o cerco ao redor das bases da nossa existência, continuamos nossa vida “normal”, atribuindo tanta realidade à crise climática quanto ao enredo de um romance. Seguimos a caminhada sob o signo da normose, ou a doença da normalidade, diagnosticada por Pierre Weil como a patologia do nosso tempo.

Nem mesmo uma pandemia global sem precedentes, e que literalmente parou o mundo inteiro, foi capaz de nos sacudir o suficiente para que grande parte de nós começasse a questionar os hábitos e convenções que constituem o que chamamos de vida “normal” e que se relacionam diretamente com quase todos os males que nos afligem.

Mas por que é tão difícil despertar? Por que é tão difícil abrir os olhos para as obviedades que saltam, dançam e se alastram sob o nariz de todos nós?

Uma das possíveis causas para essa falsa cegueira é apontada pelo escritor indiano Amitav Ghosh em sua obra de não ficção The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable. Para ele, nosso torpor tem origem na retórica do cotidiano e da regularidade e no regime de pensamento baseado em estatísticas e em ideias de probabilidade e improbabilidade que passou a vigorar na era moderna. Trata-se daquilo que Max Weber chamou de “racionalização”: um processo que começou na economia e eventualmente permeou as esferas da vida privada.

Ou seja: tal como o Metronome na Union Square, os indivíduos modernos encapsularam a vida em unidades de tempo uniformes, linearmente encadeadas e que seguem um ritmo mecânico e sempre igual. A receita do tempo cronológico e sua retórica da regularidade, de certa forma, operam como uma camisa de força que vestimos sobre o mundo e sua dimensão inimaginável, que não pode ser abarcada nem prevista. Temos uma sensação de que as coisas estão sob controle. Confundimos o ritmo uniforme que dita nossa rotina com o ritmo mais profundo da vida. Confundimos convenção com realidade. Para Gosh, os indivíduos modernos foram gradativamente apagando do seu horizonte o inconcebível, o disruptivo e tudo o que ultrapassa as expectativas possíveis do cotidiano.

Enquanto nossos antepassados mantinham-se atentos ao aspecto imprevisível e pulsante do mundo, aos sobes e desces de um universo em constante mutação, nós fomos paulatinamente uniformizando a nossa experiência e empurrando os eventos sentidos como “anormais” para o plano de fundo. Com o advento da modernidade e da vida burguesa, coroamos a regularidade como nossa imperatriz e, sob o seu regime, escondemos das vistas a dimensão impermanente e inapreensível do planeta. Daí nossa dificuldade em abarcar fenômenos que consideramos “extremos” ou “imprevisíveis”, como aqueles disparados pela crise climática: eles fogem do nosso controle e implodem os muros da rotina; implodem o próprio horizonte de coisas que consideramos possíveis e aceitáveis dentro da visão de mundo que construímos. Perdemos a habilidade de assimilá-los.

Entretanto, as intensas torrentes de um mundo vivo e cada vez mais irado têm revelado a fragilidade dessas construções. E junto com elas desabam nossas ilusões sobre a passividade da natureza. Para Amitav Ghosh e pesquisadores de diversas áreas, está cada vez mais claro que entidades não humanas, incluindo as plantas e as florestas, possuem agência e outras capacidades que considerávamos monopólio da nossa espécie. E isto nos apresenta, segundo o escritor, o desafio de encontrar novas formas pelas quais imaginar os seres e os eventos impensáveis da era presente.

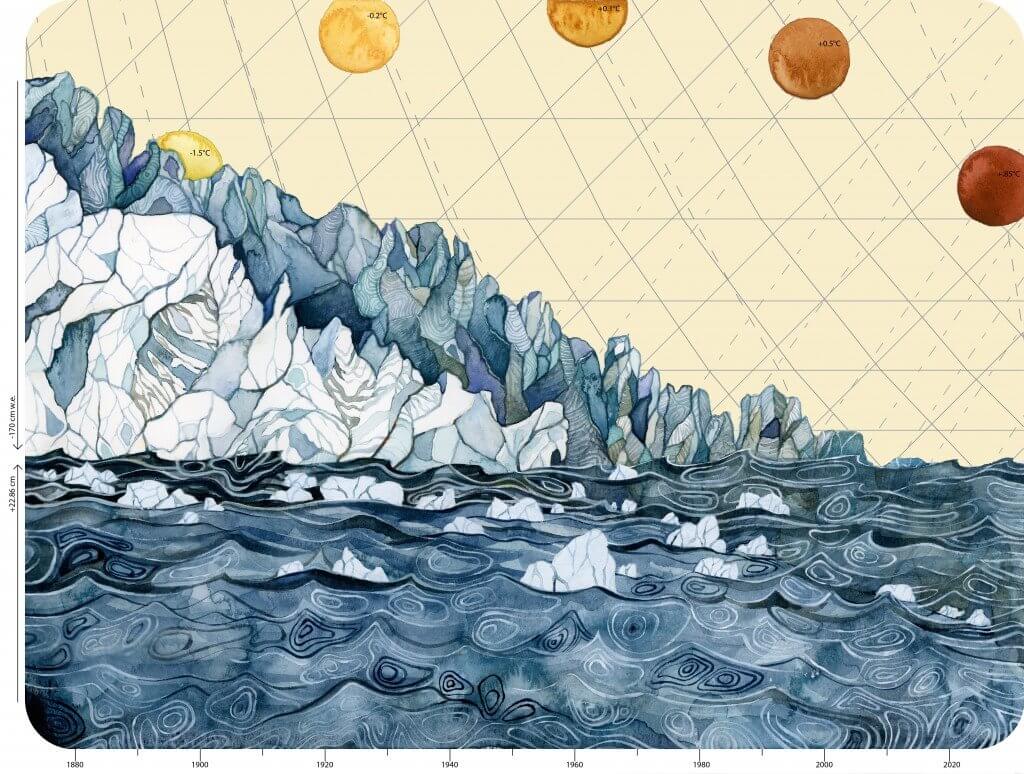

Aquarela por Jill Pelto, que busca comunicar a ciência, sobretudo as pesquisas sobre as mudanças climáticas, através da arte (www.jillpelto.com)

Um despertar necessário

Amitav Ghosh suspeita que os humanos em geral sempre foram catastrofistas de coração, antes de sua consciência instintiva da imprevisibilidade da Terra ser gradualmente suplantada por uma crença no uniformitarianismo. Para reverter esse processo que anestesia nossos instintos e a conexão com a dimensão viva do mundo, precisamos de visões que atravessem o antropocentrismo. Precisamos ser capazes de olhar ao redor e enxergar aquilo que sempre esteve lá, mas a certa altura deixamos de ver: a vida pulsante e consciente de agentes não humanos – animais, plantas e todo tipo de organismos – com os quais sempre estivemos em profunda interdependência.

Ao referir-se a um processo de despertar que já está ocorrendo, escreve Ghosh:

Os eventos uncanny e improváveis que estão batendo às nossas portas parecem estar agitando um senso de reconhecimento, a consciência de que os humanos nunca estiveram sozinhos, de que sempre estivemos cercados por seres de todos os tipos que compartilham elementos que, antes, considerávamos peculiaridades da nossa espécie: as capacidades de vontade, pensamento e consciência.

E é necessário que esse despertar seja nutrido de todas as formas possíveis. Estamos prestes a habitar um mundo que, para Wallace-Wells, não permitirá a continuidade da nossa cegueira. Em um planeta 6 graus mais quente, o ecossistema terrestre ferverá com desastres naturais inimagináveis: constantes tufões, tornados, enchentes e secas fora de controle – eventos climáticos que, não muito tempo atrás, destruíram civilizações inteiras. Os furacões serão mais fortes e frequentes e precisaremos inventar novas categorias para descrevê-los. Tornados durarão mais e serão mais abrangentes; e as pedras de granizo quadruplicarão em tamanho.

As perspectivas são aterradoras, mas Wallace-Wells conclui seu artigo com uma visão sutilmente otimista, que é também um convite à ação: assim como encontramos uma forma de engendrar o nosso próprio apocalipse, certamente acharemos uma maneira de solucioná-lo. Ele diz que alguns cientistas apostam que, “quando verdadeiramente enxergarmos o mundo que nós criamos, também encontraremos um jeito de torná-lo habitável”. As alternativas ao total colapso, entretanto, são inimagináveis. Precisaremos ser capazes de ver além.

- Tradução de trechos de “The Uninhabitable Earth” por Lílian Moreira Mendes e Cláudia Laux

Referências:

WALLACE-WELLS, David. The Uninhabitable Earth. New York Magazine, jul. 2017.

GHOSH, Amitav. The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable. Índia: Penguin Books, 2016.

BRUM, Eliane. Diálogos do fim do mundo: Do Antropoceno à Idade da Terra, de Dilma Rousseff a Marina Silva, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro e a filósofa Déborah Danowski pensam o planeta e o Brasil a partir da degradação da vida causada pela mudança climática. El País, 29 set. 2014.

Apoiadores